翻译|蔡氏万岁|电影手册2021一月刊评蔡明亮

更新时间:2025-11-20 04:02:21

VIVE TSAI

蔡氏万岁

蔡明亮的前三部长片作品——《青少年哪吒》(1992)、《爱情万岁》(1994)、《河流》(1998)——近日由 Splendor Films 发行院线版本,并由 Survivance 推出 DVD 套装。这次重映提醒我们,他曾是90年代最重要的电影作者之一。那个年代见证了台湾新电影的崛起,恰是那时,这位生于马来西亚的导演,以其大胆的姿态在侯孝贤与杨德昌之后登场。之后他逐渐远离传统叙事与电影工业,更多地在艺术馆与博物馆展示他令人着魔的作品。现今我们虽然并未完全忽视他,但对他的关注却无可置疑地减少了。然而,《日子》(2020),作为上一年最美丽的影片之一,却为我们带来了久别重逢的感伤滋味,亦由此重述了他三部精致首作的价值。

Qui fuis-je ?

我在逃避什么?

par Mathieu Macheret

所谓“回溯的熟悉感”是一种我们在观看重映电影时会体验到的惊奇:在一位伟大导演的早期作品中重拾那些后来令我们狂热痴迷的特质,而它们并未完全以后来那种模样显现出来——或是早已显现地清晰,以至出乎意料,令人目眩。这就是我们如今在蔡明亮的电影中所观察到的情况。他的前三部长片(《青少年哪吒》(1992)、《爱情万岁》(1994)与《河流》(1997))曾于2014年由中央第一电影公司修复,如今借由院线重映与DVD套装再次回到我们面前,尽管原定在蓬皮杜中心举行的回顾展已被推迟至2022年。作为一位并不高产的作者,蔡明亮始终令人困惑——围着同一个主题打转,当代的异化;耕耘同一道沟槽,缓慢与静止;拍摄同一个演员,李康生,他的缪斯——如此不倦地回返到自身,以至于人们有时指责他重复自己。近日《日子》(2020,参见《电影手册》第768期)在Arte频道播出,影片中两位主人公在台北与曼谷之间漂流,简直像是对他前三部作品的重组,因此他从未真正远离自我引用。虽然仍不清晰,这一事实却向我们解释了某种关于蔡明亮创作的真相。他在过去十年里似乎有些被遗忘,然而如今他的作品却以倍增了的迫切性回归。它们执着地描绘着都市的孤独症、居家的幽闭症、关系的疏远及这类无形疾病的传播。当然还有气候的失衡(《天边一朵云》(2005)中的滂沱暴雨与炙热酷暑)、电影院的关闭(《不散》(2003)),甚至人类生成-蟑螂(devenir-cafard)的未来(《洞》(1998),一则以歌舞形式拍摄的千禧年寓言)。这些曾隐伏于我们社会表面下的无解困境现如今正迅猛吞食我们。

重看蔡明亮的前三部长片作品,当然意味着参与一种镜头美学立场结晶的过程(cristallisation d’une politique du plan)。这是一种“推至自身极限”的影像策略,在其中镜头逐渐被抽空其叙事性及信息性内容,以求被翻转为纯感官领域的体验。这一策略的极限便是《不散》中的催眠性郁积与《郊游》(2013)中的麻痹性凝滞。然而,仅仅将这一策略归结为一种形式上的追求,是有失公允的。这些电影从一开始就仅是以一种奇异的散行游弋的舞步脱颖而出的。

在这几部影片之间真正发生的,是语言的稀释化过程。起初,《青少年哪吒》常被归入九十年代亚洲新电影中那些描绘“野性青年”的作品之列,如王家卫的《重庆森林》、北野武的《少年回归》,或前辈侯孝贤的《南国再见,南国》。《青少年哪吒》描绘了两个骑着摩托、游荡于霓虹闪烁的台北街头的小混混角色,他们被一名退学了的学生远远默默尾随。这名学生似乎将自我投射到他们身上,意欲借尾随活他们的人生(vivre leur vie)。这个名叫小康(由李康生饰演)的缄默角色,贯穿于三部影片之中。他携带着一整个沉默的世界,最终这一沉默会蔓延,使他人也染上疾病,并携着他们世界的奔向崩坏。

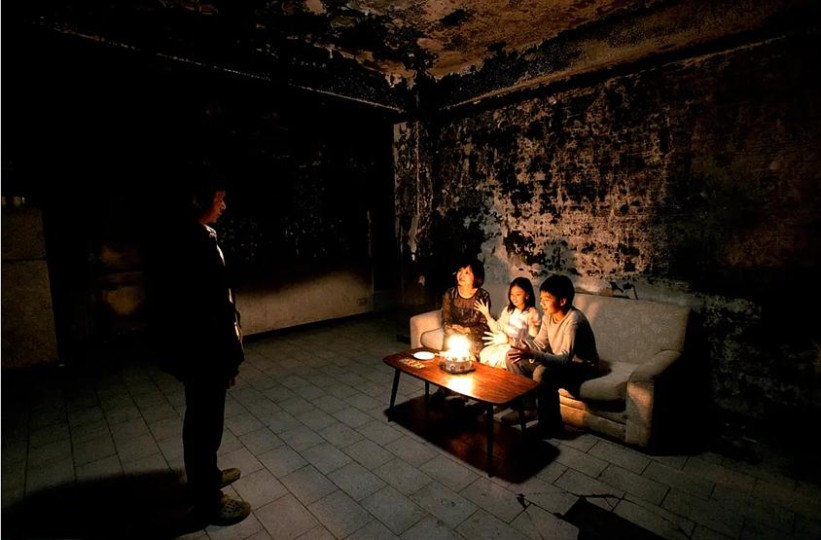

《爱情万岁》更将这一手法推向极致。此片设置了三个彼此隔绝的角色:一名房屋中介、一名地摊小贩,以及担任殡葬用品推销员的小康。他们交错轮舞(chassés-croisés),共享同一套公寓的钥匙,却几乎从不交谈(或只说极少的话)。悬置了语言,叙事空间便转化为一个由姿态主导的剧场,在那儿,(无)举止与姿势、行径与回避,重新获得了默剧的特质。这是一种“有声的无声电影”,那些具体的,不间断的,常常是突兀的声音(拖鞋的吱呀声、床架的咯吱响)取代了语言,构成了其声学质地。

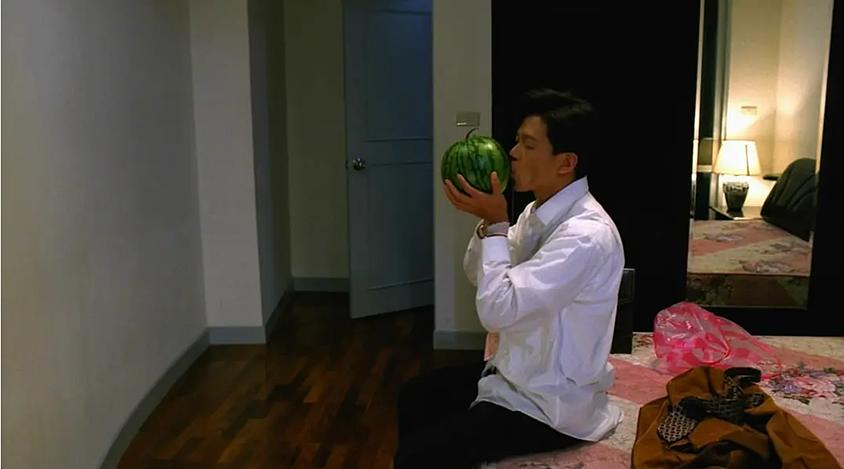

人们常把蔡明亮视为安东尼奥尼(“不可沟通性”主题的代名词)的继承者,但我们也不应忽视他与卓别林及雅克·塔蒂之间更为深刻的联系:他们重新发明了“姿势”(geste)——即使是在最彻底的绝望中,它也寄居于幽默的一隅。另外更重要的是,他们对情感荒唐的四散漫溢怀有一种无度的偏爱。只要看看李康生在《爱情万岁》中,用一颗西瓜自创保龄球游戏,或穿着裙子与高跟鞋在地上翻滚,就能明白这一点。这些姿势脱离了顽钝现实的轨道:身体拒绝溶解于背景之中,这些姿势便是它发出的呐喊。

这背景是什么呢?

是台北,一座四处蔓延的城市。它那眩目的总体与失衡的比例,原是为了促进经济流通,却最终在人与人之间制造出距离、喧嚣与冷漠。通过对广角镜头的运用,蔡氏使画面视野展开,透视被拉长,人物则沉没于多形的空间之中。借此,他同时描绘了台北的包罗万象与分割阻绝,它的开放与路至尽头的幽闭。在《青少年哪吒》中,城市在电光的印迹下流动:交通信号闪烁,巨大的彩色招牌争夺着建筑的外立面,年轻人一有机会便钻入电子游戏厅中(哪怕为此必须暂时抛下女友)。在蔡氏笔下,台北俨然是一座“影幕之城”(ville-image):它是闪烁的广告幻象,背后是破旧的公寓(在片首,小康用圆规尖刺死一只蟑螂)与陈腐的旅馆房间。面对这吞噬一切的都市性,蔡氏空间的另一极是公寓,那是从城市群体中切割出来的狭小个人分区,一个自我封闭与消耗的场所。《爱情万岁》则不断在角色的职业活动与那间空荡的复式公寓之间来回摆荡。这是一个天才的构思:每个人都各自来到此处稍作喘息,仿佛有一个无人占据的画外空间,他们在其中得以短暂逃离自身的存在(哪怕只是泡个澡、发发呆、做爱,或割腕)。《河流》同样重现了这种二分结构:一方面是潜藏着污水沟和垃圾场的城市,小康泡在一条发腐的臭水沟中,莫名染上了颈病;另一方面是一个公寓,里面住着一个窒息的,支离破碎的家庭,小康被夹在不和的父母之间,他的痛苦与更深层的苦闷共鸣,融成了一段实在难以悦纳的青春。至此,影片呈现出了电影史上最震颤人心的“生之痛苦”形象之一:在李康生的病理戏仿游戏中,他自制不住地将头弓向肩后,全力与身体的扭曲角力,从而创造出一种致幻后的形体姿态,沿着怪异性的崖边行进。

在内心深处的苦闷之底,蔡氏的主人公遇见了一种发源于其自身异化并不断发酵的情色母题。这解释了为何蔡氏的电影,和有些人的观点相左,并不那么依赖于抽象。实际上,正是沿着孤绝与沉默的小径,这种始终无法触及对象的情色欲望才逐渐膨胀,且只以制造距离的方式进行表达,这便是欲望的升华或是向外投射。在《青少年哪吒》和《爱情万岁》中,小康两次站在正在做爱的情侣旁,制造着距离,“参与”了这一过程。可以特别关注《爱情万岁》中那场令人惊愕的戏:小康藏在床底,一边偷听另一对男女交合的声音一边手淫。这一场景刻画出了一组三元性爱关系,幻想的向外投射就是如此发挥作用的。在《河流》中,小康那饱受疼痛侵磨的身体也找到了一种慰藉:不仅是在洗浴店的滚滚蒸汽中(小康在走廊与隔间之间徘徊,周遭满是放任自己无度窥视他的男顾客,在此欲望如水雾般被升华了),更是在那炽烈的乱伦情欲中。影片的所有尺度都被彻底扰乱了——对,蔡氏的电影做到了这种“彻底”。

这正是蔡明亮电影中的核心问题:究竟是什么为人物带来了慰藉?在几乎封锁或压抑了所有情感的空间中,欲望又是如何悄然潜入的?这一问题并无确切的答案,不过它潜伏于一切流逝、消散之物中,时间、情绪、幻想、叹息,最重要的,是那些水。水是蔡氏电影中的主导元素,它淹没公寓,从下水管中倒流(《青少年哪吒》),又随雨水渗漏渗出(《河流》)。

抑或,同样这般样子渗透电影的,是清晨公园一位女子的泪水。这灾难一般的啜泣为我们留下了不可磨灭的记忆,泪水浸透了影片的最后五分钟——这影片便是《爱情万岁》。有人认为这是绝望之巅,但我们却常常忘记,这浸满泪水的面孔在现实时间中映照的恰是拂晓的来临,她正等待着那束驱散天空灰冷本色的晨光。

这束光,也被我们称为:黎明。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

帕拉杰诺夫访谈

帕拉杰诺夫访谈